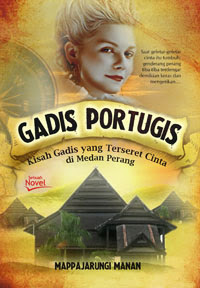

Kritik novel “GADIS PORTUGIS” karya Mappajarungi Manan, penerbit NAJAH Juli 2011.

Membaca novel ini membuat kita seolah terbawa keera meredupnya jaman keemasan kerajaan Gowa yang diakibatkan oleh Perang Makassar yang berlangsung mulai tahun 1966 hingga tahun 1969. Penggambaran jalannya peristiwa kehidupan yang dialami oleh Karaeng Caddi dan Ellis Pereira selaku pemeran utama dalam novel ini serta jalannya beberapa peristiwa perang yang terjadi seolah ikut meliuk-liuk mempermainkan rasa dan fikiran dari pembacanya.

Namun demikian, sebagai novel berlatar sejarah perang saudara berkepanjangan antara kerajaan Gowa dan kerajaan Bone yang kemudian dicampuri oleh VOC sehingga menjadi salah satu peperangan terberat yang dialami oleh VOC dalam usahanya menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, sangat jelas bahwa penulis berdiri difihak Gowa dengan menggambarkan musuh Gowa dalam hal ini Arung Palakka La Tenri Tatta Petta Malampe Gemmeqna To ri Sompae Sultan Saaduddin dan orang-orangnya sebagai manusia biadab, kejam dan tidak berperi kemanusiaan serta pengecut dan licik.

Dalam beberapa adegan digambarkan bagaimana Karaeng Caddi beberapa kali sempat berkelahi dan melukai Arung Palakka hingga Arung Palakka hampir mati jika tidak segera diselamatkan dan dilarikan oleh pengikutnya(Bagian 9 hal.362, 387).

Penulis menyimpulkan bahwa perang antara Gowa-Bone disebabkan karena ketamakan dan iri hati yang dialami oleh Arung Palakka (Bagian 1 hal.46, Bagian 2 hal.82,), ada dugaan saya bahwa kesimpulan penulis karena dipengaruhi oleh stigma yang terdapat dimasyarakat umum saat ini bahwa Arung Palakka adalah seorang pengkhianat sementara Sultan Hasanuddin adalah seorang pahlawan tanpa didasari dengan pengetahuan kesejarahan yang cukup tentang penyebab terjadinya perang Gowa-Bone yang dimulai bahkan sejak orang tua kedua Sultan, Gowa dan Bone (Sultan Hasanuddin dan Sultan Saaduddin).

Yang membuat dugaan saya bahwa penulisan novel ini tidak didahului dengan riset yang cukup semakin kuat ketika membaca cuplikan cerita perantauan Karaeng Caddi ke Wajo untuk berguru kepada Puang Fatta, salah seorang tokoh agama Islam (menurut Mappajarungi Manan) waktu itu, dimana Karaeng Caddi berlayar dengan menggunakan perahu sandeq yang merupakan perahu khas Mandar (Bagian 4 Hal.158).

Dari keterangan Muhammad Ridwan Alimuddin (penulis buku “Sandeq, Perahu tercepat di Nusantara”) bahwa perahu Sandeq mulai dikenal sekitar tahun 1930an, hal inipun dapat dibaca beberapa blog yang menulis tentang sandeq. Jika demikian lalu bagaimana penulis bisa menuliskan bahwa Karaeng Caddi menumpang perahu sandeq atau perahu sandeq sudah digunakan sebagai kapal pengawas pantai kerajaan Gowa (bagian 4 hal.155), sementara novel ini bersetting waktu 2 abad sebelum sandeq dikenal oleh orang Mandar?.

Hal yang juga janggal menurut saya adalah nama nahkoda dari perahu sandeq yang ditumpangi Karaeng Caddi yang bernama Ambo Kagi (Bagian 4, hal.159) yang katanya bekas pejabat kerajaan Balanipa (Bagian 4, hal.161).

Sampai saat ini, saya yang lahir dibekas daerah kekuasaan kerajaan Balanipa belum pernah mendengar atau mendapati nama “Ambo” digunakan oleh masyarakat Mandar kecuali orang itu keturunan Bugis yang menetap di daerah Mandar.

Ada pula disalah satu bagian yang menggambarkan ketibaan Karaeng Caddi di Wajo yaitu ketika berada didaerah kampung Jalang dan menginap dirumah kepala kampung yang bernama Puang Lolo. Lalu pada malam harinya sesudah acara pesta penyambutan, Karaeng Caddi kemuadian masuk kekamar yang sudah disiapkan untuknya beristirahat. Pada saat tengah malam, seorang perempuan penghibur masuk kekamar Karaeng Caddi (Bagian 6, hal.233).

Entah sekedar bermaksud agar nama tokohnya benar-benar mirip dengan nama wanita Bugis atau bagaimana, namun saya merasa adanya kekontrasan antara nama dengan perilakunya. Untuk diketahui bahwa dikalangan masyarakat Bugis, nama We Tenri adalah nama yang biasa disematkan pada wanita yang memiliki garis keturunan bangsawan tinggi seperti misalnya We Tenriabeng dan We Cudai dalam epos La Galigo, We Tungke Arung Sengkang, We Tadampalie (salah seorang putri raja Luwu yang dipercaya sebagai leluhur raja-raja di Wajo).

Sehingga agak janggal jika ada wanita bangsawan tinggi yang tentunya terdidik untuk memegang prinsip Siriq na Pesseq lalu kemudian menjalani profesi sebagai wanita penghibur yang sering ditugaskan melayani kebutuhan biologis para tamu yang kebetulan menginap di rumah Puang Lolo yang hanya seorang kepala kampung.

Saya ingin menyarankan agar pada point pertama dan kedua, penggambaran sikap “salah (?)” tokoh Arung Palakka dilakukan tidak terlalu berlebihan sebab ada kemungkinan bisa memancing reaksi berlebihan pada satu golongan tertentu mengingat dalam realita sekarang ada beberapa oknum atau komunitas yang menempatkan Arung Palakka sebagai tokoh yang dianggap eksklusif.

Namun selain dari beberapa point di atas, saya menganggap bahwa novel tersebut memiliki muatan yang luar biasa. Sebab jarang ada penulis yang mengangkat sejarah tiga suku serumpun sekaligus dalam hal ini yang saya maksud Makassar, Bugis dan Mandar dan merangkainya menjadi sebuah novel.

Komentar

Posting Komentar